Por:

¿Nos hemos percatado de que nuestra labor diaria como oficiales de cumplimiento nos convierte gradualmente en criminólogos empíricos?

Si nos detenemos un momento a reflexionar sobre la labor que desarrollamos como oficiales de cumplimiento en el contexto de la gestión de riesgos criminales (lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, violación -delictiva- de datos personales, infracciones punibles de los derechos humanos, etc.), probablemente lleguemos a la conclusión de que nuestra misión, función y acción profesional está plenamente conectada con la Criminología.

La razón que preside tal deducción, es que el quehacer diario del oficial de cumplimiento se encuentra intrínsecamente vinculado con la comprensión y control de esos fenómenos delictivos; una profesión, ocupación o función que lleva al profesional, quizá sin percatarse de ello, a aplicar empíricamente postulados criminológicos en su labor diaria (a fuerza de práctica y acumulación de experiencia). Utilizando una metáfora, aquellas personas que desempeñan algún rol asociado a la curación de enfermedades sin tener la condición de profesional médico, pueden desarrollar gradualmente una comprensión apropiada de la génesis de ciertas patologías y un conocimiento que les posibilita su diagnóstico y la formulación del correspondiente tratamiento. En nuestro ámbito, dígase de paso, esa “enfermedad” es el delito que «carcome» a las organizaciones que asistimos como oficiales de cumplimiento -o roles relacionados-, entre las “cancerígenas”, la corrupción.

Esta reflexión inicial sirve para representar la pregunta que me planteo responder en la presente entrega: ¿Cuál es la importancia de la Criminología en el contexto de la gestión de riesgos penales a través de programas de cumplimiento? En una sola palabra: toda. La razón es que su objeto de conocimiento, campo de aplicación y propuestas de intervención convergen plenamente con los fenómenos delictivos, ámbito de materialización y mecanismos de control asociados a nuestros sistemas de gestión de riesgos criminales. Vamos por partes:

1. Su objeto de conocimiento:

Entre otros segmentos de análisis de la Criminología, la comprensión de las causas del delito es uno de sus principales campos de estudio. Por supuesto, nuestra área de interés está marcada por los hechos delictivos que afectan a las organizaciones (empresas, fundaciones, administración pública, etc.). Múltiples “escuelas criminológicas”, desde distintas posturas gnoseológicas, enfoques teóricos y perspectivas metodológicas, se han centrado en la “etiología” (causas) del delito bajo una pregunta fundamental: ¿por qué las personas delinquen? (en nuestro caso, administradores, directores, jefes de departamento, funcionarios, etc.).

Destacan, en el ámbito de la “teoría criminológica”, importantes postulados orientados a dar respuesta a semejante cuestión adscritos a campos del conocimiento como la filosofía, la biología, la psicología y la sociología, por citar lo más común. Enriquecedora es, por citar un ejemplo de estas ciencias, la magna obra “Pensamiento y acción” del insigne psicólogo Albert Bandura, quien desarrolla un amplio estudio de los mecanismos de aprendizaje delictivo por “modelado” desde una perspectiva social.

Algunas de estas respuestas se agrupan bajo las denominadas “escuelas criminológicas”, entre las más reconocidas (históricas), la “clásica”, la “positivista” y la “crítica”. Cómo no remontarse al razonamiento que sigue sustentando en nuestros tiempos la función preventivo-general de la pena de prisión predicada por la “escuela clásica” (la presunta ponderación que efectúa el potencial infractor de los beneficios y costes asociados al delito que se proyecta cometer), por citar un hito de la Crimonología; o cómo desconocer que en la actualidad seguimos diciendo “aquel tiene cara de delincuente”, sin saberlo, motivado en los postulados de la “escuela positivista”; o cómo obviar por qué el sistema penal es selectivo (prefiere a los pobres frente los poderosos), propio de las obras de Criminología Crítica (entre las más reconocidas, la obra de Alessandro Baratta, «Criminología crítica y crítica del derecho penal»).

Al hilo de estas corrientes criminológicas y al margen de modernos modelos, descendiendo sobre sus expresiones teóricas, se inscriben un grupo de postulados con vocación aplicada a las organizaciones, como las teorías de la “anomia” de Robert K. Merton, “asociación diferencial” de Edwin Sutherland, “subculturas” de Albert K. Cohen, “interaccionismo simbólico” de George H. Mead, “técnicas de neutralización” de Gresham M. Sykes y David Matza, “etiquetamiento” de Howard S. Becker, “elección racional” de Derek Cornish y Ronald Clarke, “actividades rutinarias” de Lawrence Cohen y Marcus Felson o el reconocido “triángulo del fraude” de Donald Cressey, por citar sólo algunas.

Este pequeño ramillete de perspectivas disciplinares, escuelas de pensamiento y postulados teóricos adscritos a la Criminología, nos dan una idea de la dificultad de comprender la génesis del delito y formular estrategias de control, en nuestro caso, frente a aquellos hechos delictivos generados en el contexto de las organizaciones. Sin embargo, más allá de la complejidad de uno y otro propósito, lo más importante para los efectos de nuestro rol profesional es destacar que cada una de esas investigaciones han dejado no sólo fórmulas simples para anticipar por qué se producen determinados actos delictivos bajo ciertos contextos, sino también métodos, medios y mecanismos de control. La “Prevención Situacional” constituye una de las propuestas prácticas más importantes y realizables en torno al control del delito en las organizaciones desde los objetivos, lógica y elementos del Compliance. Dicho objetivo de comprensión e intervención criminológica, como podemos inferirlo, conecta directamente con nuestro rol de gestores de riesgos, oficiales de cumplimiento, auditores internos, investigadores internos, controller´s, entre otras funciones asociadas al criminal-compliance.

Una forma de comenzar a apropiarse de estas fórmulas, más allá del estudio teórico de estos distintos postulados, es revisar modelos criminológicos aplicados en organizaciones, como, por ejemplo, la “Herramienta para la autoevaluación de la Integridad” (IntoSAINT) en las denominadas “Entidades Fiscalizadoras Superiores”; una guía desarrollada para la comprensión y control de riesgos de corrupción en organizaciones basada en la reconocida estructura teórica del “triángulo del fraude” [1]. Otro buen ejemplo de esta visión aplicada de la Criminología en contextos corporativos, ahora desde un enfoque de auditoría, es la Norma Internacional de Auditoría 240 (NIA-240), la cual incorpora expresamente esta misma estructura.

2. Campo de aplicación:

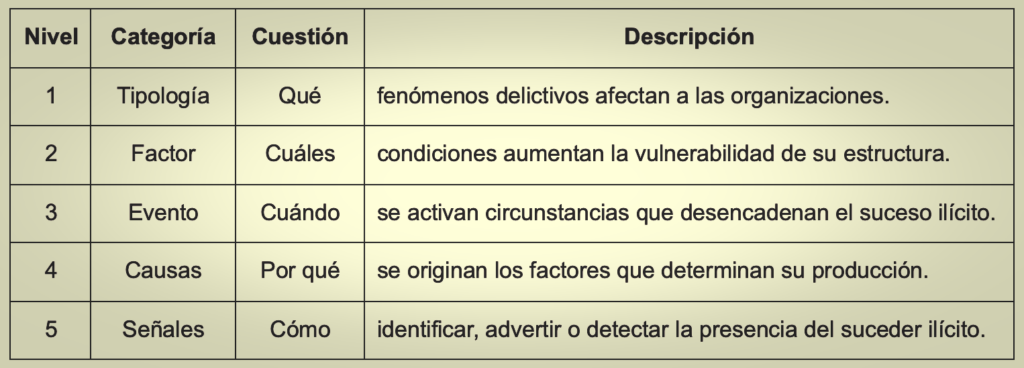

Con alta probabilidad, muchos de los profesionales que se aplican directamente a la gestión de riesgos criminales dentro de las organizaciones, típicamente oficiales de cumplimiento, conocerán que el ejercicio de identificación, análisis y valoración de riesgos (laft, corrupción, etc.), implica la anticipación y comprensión de categorías-tipo como “tipologías”, “factores”, “eventos de riesgo”, “causas” y “señales de alerta”. Todas estas categorías, quizá sin darnos cuenta, conectan con ese objeto de la Criminología. Veámoslo a partir de 5 preguntas: ¿qué modalidades suelen usar los criminales para lavar activos o corromperse? (pensando en “tipologías”), ¿cuáles condiciones abren un marco de vulnerabilidad delictiva en las organizaciones que posibilitan la generación de este tipo de hechos ilícitos (pensando en “factores”), ¿cuándo pueden desencadenarse y materializarse tales sucesos delictivos en el marco de las actividades organizacionales (pensando en “eventos de riesgo”), ¿por qué suelen originarse determinadas circunstancias que incitan, posibilitan y facilitan dicho emprendimiento delictivo? (pensando en “causas”) y ¿cómo pueden advertirse, identificarse o detectarse situaciones de riesgo en cualquiera de los niveles antes indicados? (pensando en “señales de alerta”).

La respuesta a estos cinco interrogantes (“qué”, “cuáles”, “cuándo”, “por qué” y “cómo”), en síntesis, puede facilitarse cuando nos plantamos desde el ámbito aplicado de la Criminología. El siguiente cuadro-resumen permite apreciar las bondades de la teoría criminológica en la comprensión de cada uno de los niveles anotados:

¿Cómo lograr una óptima comprensión de tales tipologías, factores, eventos de riesgo, causas y señales de alerta asociadas al riesgo criminal? La respuesta parece sencilla, pero necesariamente conduce al estudio de postulados criminológicos como los planteados. Es la forma de otorgarle cientificidad a una tarea que venimos aplicando empíricamente: Volviendo al plano metafórico, el hecho de ser “enfermeros” puede abrirnos la puerta al plano de la ciencia médica. El reto es caminar gradualmente, a fuerza de teoría y práctica, sobre el camino a convertirnos en “científicos del crimen” (lavado de activos, corrupción, etc.).

Imaginemos simplemente tres ejemplos, situados en tres niveles de comprensión diferenciados, para advertir la utilidad de la “teoría criminológica” en gestión de riesgos (criminales):

A nivel estructural-social, por ejemplo, piénsese en la pertinencia de teorías de corte sociológico para examinar el contexto externo en el que operan las organizaciones, como la teoría de la “anomia” de Merton, que apunta cómo las condiciones estructurales de una determinada sociedad pueden “empujar” a los individuos a buscar el éxito material a través de medios no lícitos. Ni qué decir de la exquisita obra “La construcción social de la realidad” de Peter L. Berger y Thomas Luckmann, la cual nos da insumos esenciales para el análisis de contextos externos (realidades) socio-culturales, vitales para la evaluación y control de riesgos de corrupción.

Pensemos ahora, a nivel organizacional, en la relevancia de postulados como los adscritos a la teoría de la “asociación diferencial” de Sutherland para examinar el modo de aprendizaje delictivo en contextos de interacción grupal (motivos, racionalizaciones, técnicas de comisión, etc.). Precisamente, su magna obra, “White-collar crime”, se cataloga como la “madre” de la criminología corporativa. Su manual “Principles of Criminology” es un buen medio para acceder a las bases de la teoría de la “asociación diferencial”. Destáquese de paso, que luego Donald Cressey (el del “triángulo del fraude”), participaría en 1959 como coautor de otra de las ediciones de dicho Manual. Por tanto, no es casualidad que Sutherland y Cressey sean dos de los criminólogos más reconocidos en el ámbito corporativo.

Finalmente, a nivel individual, pensemos en la utilidad de los postulados de la “decisión racional” predicados por la “escuela clásica” y su reformulación por las modernas escuelas económicas del comportamiento (rational choice), en donde la ponderación humana de los beneficios frente a los costes de la decisión de delinquir, se sitúa en la base del actuar delictivo y su control. Lo más importante de todas estas perspectivas teóricas, es que de cada una pueden extractarse fórmulas de control (por supuesto, aplicables a las organizaciones).

La anterior segmentación de los marcos de análisis otorga una perspectiva de gestión del riego sumamente importante, además de interesante, por su utilidad (práctica), entre otras razones, porque la generación de dinámicas éticas depende de cómo comprendo y procedimentalizo el contexto externo en el que opera la respectiva organización (nivel estructural-social), el contexto interno que caracteriza su estructura endógena (nivel organizacional) y la conformación simbólico-moral que define a los individuos situados en posiciones relevantes (nivel individual).

3. Propuestas de intervención:

Lo anterior no obedece a una simple reflexión académica. Sin embargo, nótese que, si hiciéramos una comprensión profunda de tipo académico de cada uno de los instrumentos, medidas o mecanismos que solemos encontrar en estándares, normas técnicas o guías aplicadas a la gestión de riesgos criminales (guías de compliance), posiblemente terminemos concluyendo que la Criminología podría potenciar muchos de ellos:

Pongamos por caso el compromiso de nivel superior (tone from the top), principio fundamental del compliance. Las teorías de corte sociológico de mediano alcance podrían darnos pistas sobre cómo, quienes dirigen organizaciones al más alto nivel, han llegado a convertirse en delincuentes en el seno de las organizaciones. Entre otras razones, se explican sus interacciones en sus respectivos niveles de socialización primaria (familia, cuidadores, etc.), secundaria (barrio, amigos, escuela, etc.) y terciaria (universidad, empresa, etc.). La obra de Sutherland, el ya citado “delito de cuello blanco”, precisamente, se enfocó en un estudio empírico de más de 100 corporaciones en Estados Unidos con el fin de responder a esta pregunta.

Perspectivas teóricas fundadas en el “interaccionismo simbólico”, “subculturas” y la “construcción social de la realidad”, por citar algunos clásicos, pueden darnos marcos de comprensión inmensamente útiles para la transformación de culturas organizativas.

Teorías como las “técnicas de neutralización” y del «etiquetamiento», en otro plano, podrían ayudarnos a ver cómo los códigos, políticas y procedimientos, debidamente difundidos e interiorizados, podrían ayudar a transformar los códigos lingüísticos y estructuras simbólicas que fomentan irregularidades al interior de las organizaciones. De aquí, la importancia de mecanismos como la formación y la divulgación ética, tanto en su fase de incorporación (onboarding) como permanente.

Teorías de corte situacional, como las “actividades rutinarias” o el “triángulo del fraude”, como anoté, podrían resultar sumamente útiles para comprender cómo acciones como la formación y la comunicación interna puede convertirse en un poderoso mecanismo preventivo para limitar las motivaciones que desencadenan sucesos delictivos (neutralización de razones). Este tipo de teorías también posibilitarían ver cómo la auditoría interna, las líneas éticas y las investigaciones internas, constituyen un efectivo mecanismo detectivo que limita las posibilidades de comisión delictiva (bloqueo de la oportunidad). Asimismo, estos modelos permiten observar cómo la aplicación de sanciones y otras medidas correctivas constituyen un fuerte mecanismo para aumentar los costes del delito frente al potencial infractor (incremento de la percepción de control). En este último propósito, las teorías clásicas y modernas de la “elección racional” pueden darnos pautas para la graduación de la respuesta, reacción o corrección, como los criterios de proporcionalidad, rapidez y certeza de la sanción, con el fin de mantener el “entorno de control” y su efecto de disuasión.

Colofón:

Al final, como señalé arriba, en su conjunto, todas estas teorías nos dotan de un mayor conocimiento técnico-científico para refinar todas las fases exigidas por las metodologías de gestión de riesgos (identificar, medir, evaluar, controlar, monitorear y mejorar) y lograr un mejor reconocimiento de las tipologías, factores, eventos, causas y señales de alerta.

En definitiva, la Criminología nos permite fundamentar y procedimentalizar cada uno de los elementos de nuestros sistemas de gestión de riesgos penales con una base científica, empírica y aplicada para alcanzar mejores resultados en el tratamiento de riesgos criminales en nuestras organizaciones. La matriz de riesgos es el instrumento que puede condensar todo este bagaje criminológico, pues como cabe remarcar, tipologías, factores, eventos, causas y señales de alerta son propios de esta herramienta de gestión.

En el modelo de gestión de riesgos penales que presento en mi obra “Criminal-Risk Management”[2], parto una perspectiva criminológica como base para el efectivo gerenciamiento de este tipo de riesgos. En este modelo, los principales componentes de los sistemas de gestión de compliance penal, incluyendo la metodología de gestión de riesgos que incorporo (reflejada en la correspondiente matriz de riesgos), se desarrollan desde la teoría criminológica.

[1] Es el caso de estudio que he trabajado en la obra de mi autoría: Amézquita, Jorge Andrés, Criminal-Risk Management & Compliance: un modelo para el gerenciamiento de riesgos penales corporativos, Bogotá: Tirant lo Blanch, 2024.

[2] Amézquita, Jorge Andrés, Criminal-Risk Management & Compliance: un modelo para el gerenciamiento de riesgos penales corporativos, Bogotá: Tirant lo Blanch, 2024.

Borrador guardado.